一直以来,内蒙古交通集团深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,倾力实施创新驱动发展战略,全面落实自治区“科技兴蒙”行动、聚力推进科技“突围”工程,以更大力度谋创新、促转化、育人才、聚合力,让科技创新的“关键变量”持续转化为交通产业高质量发展的“最大增量”,交出了一份科技创新与产业发展深度融合的亮眼答卷。

——强化系统思维,构建创新支撑体系。坚持以系统化思维推进科技创新体系建设,出台《2025年科技创新赋能年工作方案》《科技“突围”工程实施方案》,从战略层面锚定绿色低碳、智能交通等主攻方向。同步制定《科技创新管理办法》《知识产权管理办法》等多项制度,形成覆盖研发、转化、人才激励的全流程管理体系,通过制度创新打破科研壁垒,让技术攻关与产业需求精准对接。加速布局高能级创新平台,通过“创新平台+子公司”培育模式,推动5家子公司获批呼和浩特市企业研究开发中心,形成“研发-中试-产业化”全链条生态。博士后科研工作站引进首位进站博士,自主培养“茅以升路桥工程师创新团队”,夯实企业创新基础。

——加速成果转化,引领行业技术突破。集团2025年上半年创新成果呈“井喷式”涌现,新授权发明专利8项、实用新型专利26项,20项专利在“蒙科聚”平台挂牌交易;主编地方标准9部,22项工法获自治区认证。集团研发的SMC改性沥青薄层罩面技术,将施工成本降至传统工艺的75%,已在S315线等多个“建养一体化”项目中示范铺筑,路面抗滑性能提升30%;装配式纤维增强复合材料防眩格栅较钢材减重75%,成本降低30%,已应用于G59、S221公路工程;微波振动监测技术成功应用于纳龙高速边坡监测和G110特大桥桥梁健康监测,为基础设施数字化运维提供核心技术支撑。

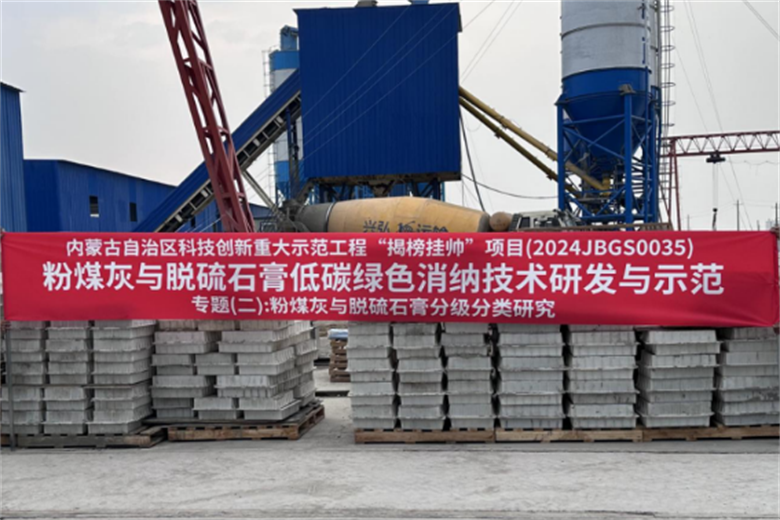

——聚焦关键领域,赋能产业迭代升级。围绕绿色低碳、智能交通等领域开展科技攻关,2025年上半年获批自治区科技“突围”工程“揭榜挂帅”项目等省级科技项目5项,获财政专项支持2500万元。依托纳龙高速、黄磴高速等在建工程,开展粉煤灰基路基材料、固废协同活化胶凝材料等3项成果示范,消纳粉煤灰约6万吨,成本节约约13.7%。集团内部攻关的《煤液化油渣改性沥青研发及应用技术研究》项目已完成实验室性能测试,预计年内实现工程化应用,相较于传统沥青,煤液化油渣改性沥青相关产品可节约成本15%以上,为沥青路面高值化改造提供内蒙古方案,有力推动产业向高端化、绿色化方向迭代升级。

——优化战略布局,助力新兴产业发展。加速建设北方交通装备制造基地,量产分体式液冷直流充电桩、智能收费机器人等9类产品,液冷双枪超充终端可实现“充电3分钟续航400公里”极速补能;ECC能源控制器有效提升绿电利用率,降低运维成本70%,提升运营效率30%。成立九天数字科技公司,加速布局实施低空产业项目,无人机巡检系统覆盖高速公路约400公里,检测效率提升2倍。加速发展数字物流产业,“蒙马智运”平台完成货运量7277万吨,运费额41.39亿元,分别占全区的57.1%和55.3%,自主开发的基于大数据技术的数据中台,可实现海量数据高效存储与实时分析,跨部门协同效率提高70%,决策效率提升3倍。

——推动绿色转型,构建循环经济生态。固废资源化利用领域,完成铁尾矿渣、电石泥、建筑垃圾等固废材料的规模化、高质化利用。鞍台高速项目用铁尾矿渣作路基填料,节约土地350亩;S311武杨项目通过电石泥改良土方,降本136万元;S43机场高速项目完成建筑垃圾规模化再利用25万吨。路域技术创新应用方面,沥青混凝土再生技术实现旧料100%循环利用,路基非开挖加固技术使道路养护效率提升50%。环保仿石材料、再生料预制构件、多孔吸声保温板等绿色产品已形成规模化生产能力,有效助力自治区“双碳”目标实现。推动循环经济快速发展,投资建设道路材料循环利用加工中心,年产能涵盖沥青混合料10万吨,冷再生混合料6万吨,乳化沥青2000吨,再生沥青混合料预制构件2000立方米;RAP预制构件、改性沥青、冷补料等10余类绿色产品实现规模化生产,为自治区交通领域绿色低碳发展树立了可复制、可推广的示范标杆。

——创新驱动发展,科技引领未来。内蒙古交通集团将聚焦主责主业,锚定战略目标,进一步深化与国内高校、科研院所合作,力争在智慧公路、智慧物流、新能源、无人机多元产业、绿色高值新材料、智能装备工艺等领域突破更多关键共性技术难题,让科技创新真正成为交通产业提质升级的“核心动力”,以实际行动为自治区经济社会高质量发展注入交通科技动能。

作者:赵建雄